No se si os acordaréis de una serie fabulosa, creada por la BBC llamada «Sí, Ministro» y continuada después como «Sí Primer Ministro» son todo un compendio de la visión genérica y popular de una administración pública burocratizada. Son un ejemplo de muchos de los problemas que en mayor o menor medida se hacen patentes en toda gran organización que se precie, y en este caso concreto en la Administración Publica del Gobierno, durante el periodo de Thatcherismo que asoló el Reino Unido en la década de los 80 del siglo pasado (Es divertido eso de vivir entre siglos, y poder decir cosas como estas).

La serie «Sí, Ministro» (título original, «Yes, Minister«) es una comedia escrita por Antony Jay y Jonathan Lynn, y protagonizada por Paul Eddington, Nigel Hawthorne y Derek Fowlds. Fue emitida por primera vez por la BBC, en sus canales de televisión y radio, entre 1980 y 1984, dividida en tres series de siete episodios cada una.

Tuvo una secuela, titulada Sí, Primer Ministro (título original, «Yes, Prime Minister«), que se emitió entre 1986 y 1988. Con un episodio doble que unía ambas series llamado «Juegos políticos«, en donde se contaba el ascenso hasta el 10 Downing Street por parte del ministro. En total la serie se compone de 38 episodios, de los cuales todos salvo uno tienen una duración de media hora. En España fue emitida en su momento por TVE, en La2, cuando aún tenía la mosca de TVE2.

«La regla fundamental de la City decía que si se es incompetente hay que ser honrado y si se es granuja hay que ser listo. El razonamiento en que se basa dicha máxima es que si eres honrado, los amigos corren a echarte una mano si metes la pata en tus transacciones. Y, a la inversa: si eres un granuja, nadie te hará preguntas mientras obtengas beneficios substanciosos. La empresa ideal de la City era aquella que demostraba al mismo tiempo ser honrada y lista, pero de éstas había escasez.»

Los personajes centrales en “Sí, Ministro” corresponde a dos, al Ministro y al Secretario Permanente:

James Hacker, que tras ganar la elecciones por su circunscripción, espera ser nombrado Ministro de Agricultura, y es designado para la cartera de Asuntos Administrativos, cargo del que desconoce absolutamente todo, pero del que está dispuesto a cumplir las indicaciones de la Premier de recortar gastos e implantar una nueva ley conocida como «Gobierno Abierto» para hacer más transparente la gestión administrativa del mismo…. (Seguro que les suena de la actualidad actual) Pero, aún en su nuevo cargo, está más pendiente de su popularidad dentro del partido, y como ministro, que de las actividades del cargo.

Sir Humphrey Appleby es el Secretario Permanente del ministerio, cuyo objetivo es evitar que los ministros se entrometan demasiado en la labor de gobernar. Como máximo funcionario del departamento durante 25 años, les mantiene ocupados entregándoles montañas de papeles para firmar y manteniéndolos en la más profunda de las ignorancias sobre lo que sucede a su alrededor.

De este modo intenta que los funcionarios puedan hacer y deshacer a su antojo y que nada cambie mientras le da al ocupante del sillón la sensación de que está haciendo algo de provecho. Con frecuencia debe acudir en auxilio del Ministro para salvarle de situaciones embarazosas. Y que con la implantación del «Gobierno Abierto» ve dificultada la acción de manejar al gobierno que desde el funcionariado realiza, del que él es la cabeza visible, y con el cual ha obtenido gran multitud de menciones y gratificaciones.

La trama principal es la enconada lucha del Ministro por sacar adelante sus proyectos, al ser nuevo en el cargo llega con la ingenuidad de que será fácil. Pero pronto descubre que tiene que hacer frente a las tácticas dilatorias del Secretario Permanente. La clave la tenemos en una conversación que el ministro tiene con su predecesor en el cargo, al que saluda en la cafetería del Parlamento y que le informa de las cinco etapas de la Inercia Creativa del burocratismo, que ha aprendido durante su mandato y que os resumo, a continuación.

Primero el Alto Funcionario sostiene que la Administración está en los primeros meses y que hay una enorme cantidad de asuntos pendientes. Después si el Ministro insiste, le dice que comprende su buena intención: “ciertamente convendría hacer algo, pero ¿es este el camino indicado?

En caso de insistencia ulterior el Alto Funcionario cambia de terreno, del cómo al cuándo: “Ministro, este no es el momento conveniente por muchas razones”. Muchos ministros abandonan en esta tercera etapa, pero si no es así, se le dirá que existen dificultades técnicas, políticas o legales: “las dificultades legales son las mejores porque pueden ser absolutamente incomprensibles y eternas”, le dice su predecesor.

Como las primeras cuatro etapas han llevado tres años, la última consiste en declarar que, dada la proximidad de las elecciones, no es posible asegurar la aprobación del proyecto.

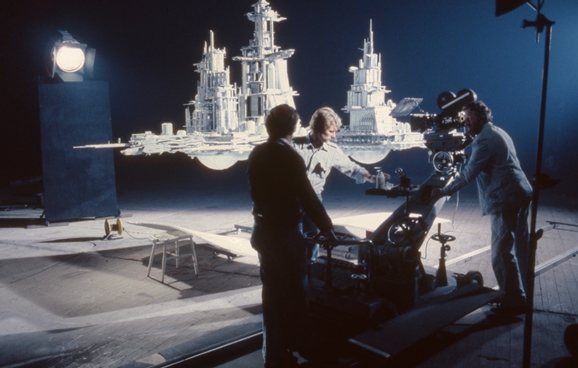

Jonathan Lynn, después de consagrarse en la televisión como guionista, quiso ser director y, con la fama obtenida en Inglaterra, se fue a Norteamérica y ha dirigido Monjas a la carrera (1990), Su distinguida señoría (1992), Mi primo Vinny (1992), Los codiciosos (1994) , El sargento Bilko (1996), No pierdas el juicio (1997), Falsas apariencias (1999), Power Rangers: La galaxia perdida (Serie de TV) (1999), Power Rangers a la velocidad de la luz (Serie de TV) (2000) , The Fighting Temptations (2003).

El éxito de estas películas ha sido moderado. Lo cual demuestra que ha habido guionistas que se han convertido en directores de cine extraordinarios- como Billy Wilder– y otros excelentes guionistas han sido directores mediocres. Frank Capra cuenta en su «Biografía» que su guionista, Robert Riskin, quería co-dirigir sus películas, puesto que él era uno de los mejores guionistas de Hollywood. Capra se negó y a cambio, le ofreció ayudarle en cualquier película que quisiera dirigir. Riskin murió en 1955 sin haber obtenido un éxito como director. Y a la inversa, Capra no volvió a tener éxitos con sus películas- excepto ¡Qué bello es vivir!– cuando su guionista no fue Robert Riskin.